"Es geht um Macht, nicht um Sex"

Einer Familie, so sagt man, kann man alles sagen. Konnten Sie das auch ihren algerischen Freunden? Konnten Sie auch Konflikte ansprechen?

Selbstverständlich. Meine algerischen Freundinnen und Freunde kennen mein Leben, und ich kenne deren Leben. Aber es wäre doch arrogant, wenn ich meine hier gewohnten Maßstäbe auch auf diese Familie anwenden würde. Wir haben 200 Jahre auf dem Weg zur Demokratie gebraucht und 50 Jahre der Frauenbewegung bis hin zu MeToo. Und dieses nordafrikanische Land hat sich erst 1962 aus der Kolonialherrschaft befreit, danach galt es weltweit als „das Mekka der Revolutionäre“. Aber Fragen etwa zu Sexualität und Liebe formuliere ich natürlich in Algerien behutsamer als in Düsseldorf.

Sie erlebten dabei auch Grenzbereiche, etwa mit der Trennung eines jungen Ehepaares, die durchaus eine Erosion von Werten und der Wertvorstellungen erkennen lässt.

Das ist die Geschichte von Ghanou, den ich gut kenne und auf dessen Hochzeit ich gewesen bin. Ghanou ist sehr fromm und sagte früher, vor zwölf Jahren, als wir uns kennenlernten, in jedem zweiten Satz: „Alice, der Prophet hat gesagt.“ Er ist ein frommer, aber moderner und auch lebenslustiger Mann; sie aber hat kein Interesse am Glauben und ist stolz auf ihre 100 Paar Schuhe. Das konnte nicht gutgehen. Warum hat er das nicht von Anfang an gesehen? So ein frommer junger Mann in Algerien hat eben kaum Erfahrung mit Frauen und Sexualität, weil vor der Ehe das enge Verhältnis zu einer Frau haram ist. Und dann kommt die erste Nette, und darauf fällt er dann rein.

Braucht der Islam demnach auch eine sexuelle Revolution?

Absolut. Und eine feministische dazu! Es gibt seit ein paar Jahren erste Autorinnen etwa in Ägypten, oder Musliminnen im europäischen Exil, die jetzt anfangen, darüber zu schreiben.

Haben Sie mit Ihren Erfahrungen in der Familie ein differenziertes Verhältnis zum Kopftuch bekommen?

Was heißt differenziert? Das wird immer falsch dargestellt: Ich bin ja gar nicht für ein generelles Kopftuchverbot, sondern nur für ein striktes Verbot in Schulen und im öffentlichen Dienst. Das war früher in den heute radikalisierten muslimischen Ländern wie der Türkei ebenfalls eine Selbstverständlichkeit. Ich bin also für die Trennung von Staat und Religion, wie auch Millionen Muslime. Wissen Sie, in den 1960er und 70er Jahren hatten wir bei uns auch schon über eine Million Türken; und da trugen die Frauen kaum Kopftücher. Das islamische Kopftuch ist erst mit der Revolution von Khomeini 1979 im Iran gekommen – ein Tuch, das jedes Härchen als „sündig“ abdeckt und den Körper der Frauen unter einem weiten Sack verschwinden lässt. Der Schleier ist so zum politischen Symbol der Islamisten, der Gotteskrieger, geworden. Diese Kopftuch-Propaganda kritisiere ich, vor allem in den westlichen Demokratien. Ich bin solidarisch mit den Millionen Musliminnen, die unter dem Zwang zum Kopftuch leiden.

Wie wichtig ist in diesem Kampf die MeToo-Debatte? Ist die Diskussion auch ein Zeichen dafür, dass wir lange Zeit vielleicht zu romantisch und zufrieden auf die Erfolge der Gleichberechtigung geschaut haben?

Ich nicht! Darum hat mich die MeToo-Debatte auch nicht überrascht. Wissen Sie, schon 1975 sind in den USA die ersten Schriften gegen die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erschienen. Schon damals ging es dabei nicht um Sex, sondern um Macht – um die Einschüchterung von Frauen. Und bereits 1982 gab es in Deutschland eine erste Debatte darüber. So alt also ist das! Und so lange braucht es.

Welche Frauen sind denn besonders betroffen?

Es trifft vor allem zwei Sorten von Frauen: die, die anfangen, in die sogenannten Männerberufe hineinzugehen und als Konkurrentinnen eingeschüchtert werden sollen. Dafür ist die sexuelle Belästigung eine ideale Waffe: Sie ist beschämend für die Opfer und degradiert die Frauen auf den Status eines Objekts. Und es trifft Frauen in den Lächel-Berufen. Berufe, in denen es zum Berufsbild gehört, zur Verfügung zu stehen: wie Schauspielerinnen, Verkäuferinnen, Stewardessen. Und es ist immer eine Frage der Machtverhältnisse, auch der Mann/Frau-Konstellation. Oder haben Sie schon einmal gehört, dass ein Schauspieler von einer Regisseurin belästigt worden wäre? Würde eine Frau einen Mann anmachen, würde der in den meisten Fällen denken: Ach, hübsche Einladung zum Tanz. Kurzum: Ich kann die Geschlechterverhältnisse nicht einfach umdrehen, kann einen Mann durch eine sexuelle Anmache weder einschüchtern noch erniedrigen.

Wird die Debatte Menschen sensibilisieren? Oder wird es als ein Missstand unter Promis abgetan?

Das ist keine Promi-Frage. In den USA haben die Schauspielerinnen sich ja schon mit den Verkäuferinnen und Zimmermädchen kurzgeschlossen. Es braucht für jede Frau sehr viel Mut zu reden. Die Opfer schämen sich in der Regel ja noch immer. Dabei sollten die Täter sich schämen.

Gehört dazu auch das Verhalten der Nordafrikaner in der Kölner Silvesternacht?

Meines Erachtens spiegeln sich da eher soziale und ideologische Probleme von Algerien. Einer meiner algerischen Freunde sagte mir ganz sarkastisch: „Wir sind froh, dass die bei euch sind. Behaltet die bloß. Die standen früher auch bei uns hier auf der Ecke.“ Das sind junge Männer ohne Arbeit und Perspektive, die davon träumen, in Europa ihr Glück zu machen. Sie bringen im Gepäck eine frauenfeindliche Tradition mit, drauf gepackt wird dann noch die islamistische Verhetzung in manchen Moscheen. Das sehen auch die meisten Menschen in Algerien kritisch.

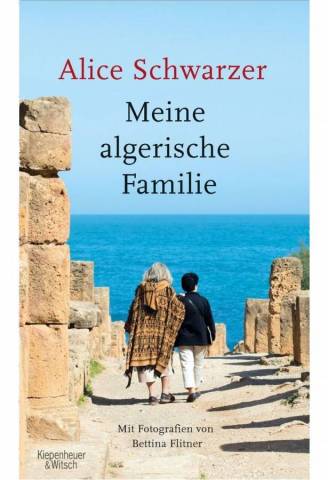

Ihr Algerien-Buch ist ja kein Teil Ihrer Autobiografie. Das Land steht für etwas.

Algerien ist heute der wohl einzige muslimische Staat auf der Welt, in dem höchstwahrscheinlich die Islamisten nicht an die Macht kommen werden. Das heißt, der eine Chance auf eine demokratische Entwicklung hat. Als größtes Land Afrikas ist Algerien ein Schlüsselland auch für Europa. Wenn Algerien kippt, kippt ganz Nordafrika. Und dann gnade uns Gott.

Das Gespräch führte Lothar Schröder, es erschient am 1.3.2018 in der Rheinischen Post.