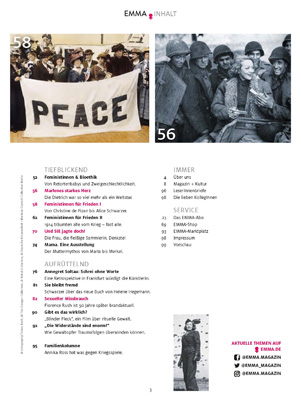

Leipziger Buchmesse 2002: Über Frauen

Susan Sontag und Alice Schwarzer trafen sich auf der Leipziger Buchmesse. Ein Gespräch.

Rachel Salamander: Susan Sontag wird die Rolle der kühlen, distanzierten Intellektuellen zugeschrieben und Alice Schwarzer die der unerbittlichen, furchteinflößenden Frauenrechtlerin. Beide wollen nicht auf diese Rollen festgeschrieben bleiben. Was aber ist Teil der Selbstinszenierung bei dieser Zuschreibung, und wie können Sie beide, die jetzt mehr als zwanzig, dreißig Jahre in der Öffentlichkeit stehen, überhaupt so ein Bild verändern?

Susan Sontag: Ich bin im Grunde genommen gar nicht so interessiert an mir. Das Wichtigste für eine Schriftstellerin ist ihre Hingabe an ihre Arbeit. Eine Schauspielerin sollte über ihre Rolle nachdenken. Aber die Schauspielerin in meinem neuen Buch "In Amerika" will nicht unbedingt ihre Rolle ändern. Sie will ihre Seele ändern, ihre Innerlichkeit. Sie will ein besseres Leben führen. Bei mir geht es keineswegs um die Rolle, die ich spiele. Was die Öffentlichkeit von mir wahrgenommen hat, ist im Grunde genommen eine Anhäufung von Missverständnissen, von Klischees. Aber darüber allzu besorgt zu sein, ist primitiv und macht einen dumm. Natürlich ist es falsch, dass ich kühl und intellektuell sei. Ich bin voller Leidenschaft. Ich bin alles andere als distanziert. Es ist wahr, ich lese viele Bücher. Ich bin durch Bücher geprägt worden, insofern bin ich intellektuell. Aber wenn ich allzu sehr über meine nachdenken würde, wäre ich paralysiert.

Alice Schwarzer: Die öffentliche Frau wird natürlich anders rezipiert als der öffentliche Mann, egal, ob sie öffentlich ist, weil sie schreibt oder weil sie Schauspielerin ist, oder weil sie politisch agiert. Ich denke, dass wissen wir beide. Es fängt damit an, dass sie sich - bis heute - entscheiden muss zwischen Kopf und Körper. Hat sie die Dreistigkeit, unverhüllt denkfähig zu sein - ohne jedem halbwegs gescheiten Gedanken ein dümmliches Lächeln hinterher zu schicken - dann wird sie auf den Kopf reduziert und hat keinen Körper. Gesteht man ihr aber den Körper zu, spricht man ihr den Kopf ab. Ich habe versucht, in meiner Arbeit immer wieder und auf verschiedendste Art nachzuspüren, unter anderem in den Biografien über zwei sehr unterschiedliche Frauen.

Mein biografischer Essay über die Schauspielerin Romy Schneider und die Biografie über die Journalistin Marion Dönhoff haben für mich immer zusammen gehört: Es sind zwei Hälften, die ein ganzes machen. Ich spüre darin den beiden konträrsten Möglichkeiten eines weiblichen Menschen, zu existieren, nach, zu überleben, zu leben, sich handelnd in die Welt einzuschreiben. Sicher, Marion Dönhoff war von ihrer Klassenherkunft privilegiert, von ihrer Geschlechterherkunft aber benachteiligt. Sie hat es sich als erster weiblicher Mensch in dieser Familie erkämpft, Abitur machen zu dürfen. Das Mädchen Marion ist der Enge der Frauenwelt drinnen entflohen und hat die Freiheiten der Männerwelt gesucht. Sie hat sich mit den kühnen Männern draußen identifiziert, vom Stallknecht, der die Pferde striegelte, bis hin zum Vater, der Weltpolitik machte und mit Indianern verhandelte - Heldenmänner mit einem Zugriff auf die ganze Welt. Dieser männlich identifizierten Frau hat man zwangsläufig - und ich rede hier von Klischees, nicht von Realitäten - den Körper, die Emotion, die Leidenschaft abgesprochen.

Bei Romy Schneider ist es genau das Gegenteil: Diese Frau hat im Nachkriegsdeutschland sukzessive alle geforderten Frauenrollen verkörpert: Sie wird berühmt als Sissi, einer Rolle, die sie - zu Unrecht, wie ich finde, denn sie war eine wunderbare Sissi - ihr Leben lang gehasst hat, weil sie sie in dieses Klischee des naiven Mädchens einschloss. Die Jungfrau, das Luder, die (Vaterlands-)Verräterin, die reuige Mutter usw. - sie hatte alles verkörpert und durchlitten. Wir haben also hier die männlich und dort die weiblich identifizierte Frau. Was nicht heißt, dass die eine nicht auch weiblich und die andere nicht auch männlich ist. Aber sie darf es nicht sein.

Frauen sind geteilte Menschen. Romy Schneider war eben auch eine sehr leidenschaftliche, sehr disziplinierte Schauspielerin, wurde aber immer wieder zerrissen zwischen ihrer Leidenschaft für den Beruf und ihrer Leidenschaft für die Liebe. Und das schien sich nicht vereinbaren zu lassen: Einmal ganz Schauspielerin, dann ganz Mutter, dann ganz Liebhaberin, dann wieder ganz Schauspielerin. Ein Konflikt, der Romy Schneider sehr früh zerrissen hat. Sie ist mit 43 Jahren tot aufgefunden worden. Marion Dönhoff ist 92 Jahre alt geworden. Auch sie hat ihren Preis für ihren Weg bezahlt, aber nicht so einen hohen wie die weiblich identifizierte Frau.

Und natürlich weiß auch ich, wovon ich rede, wenn wir von den Klischees sprechen, die nicht nur die öffentliche Frau reduzieren. Dass das Klischee in meinem Fall so besonders eng ist, hat wohl damit zu tun, dass ich an das größte Tabu gerührt habe: Ich setze mich seit über dreißig Jahren als Frau ernsthaft für Frauen ein. Genauer: gegen Ungleichheit und für Geschlechtergerechtigkeit - Mann sein ist ja auch nicht immer angenehm.

Susan Sontag ist diese intellektuelle Kränkung des Eingesperrtseins in die "Frauenecke" erspart geblieben, weil sie von Anfang an immer auf einer breiteren Palette bestanden hat. Die nehme ich natürlich für mein Denken und mein Schreiben auch in Anspruch. Und ich war, bevor ich mich öffentlich Anfang der Siebziger dezidiert für die Frauen engagierte, eine junge politische Journalistin in Frankreich, die von ihren Kollegen gefragt wurde: Was hältst du von der Innenpolitik, was vom neuen Präsidenten etc.? Ab dem Moment aber, wo ich die Frauensache anfasste, war ich nur noch die Feministin, im allerengsten, allerborniertesten Sinne.

Susan Sontag hat früher einmal den Satz gesagt: "Ich war immer Feministin." Das ist in ihren Schriften auch nicht zu übersehen. Aber als Frau, die sich vorrangig für die Frauen einsetzt, erfährt man diese ungeheure intellektuelle Kränkung, auf der primitivsten Ebene darauf reduziert zu werden. Das wissen viele Frauen, Intellektuelle, Schreibende wie Handelnde. Und genau das versuchen sie zu vermeiden, was ich sehr gut verstehe. Aber wie man sieht, ist es zu überleben.

Sontag: Ich bin sehr bewegt von dem, was Alice Schwarzer gesagt hat. Wir wussten voneinander über viele Jahrzehnte, aber wir haben uns vorher nicht kennen gelernt. Ich kenne den Kampf von Alice Schwarzer für die Frauen und für die Frauenfragen in Deutschland und Frankreich. Ich weiß von der wertvollen Arbeit, die sie für die Frauenbewegung geleistet hat. Aber wenn ich höre, dass sie als Europas führende Feministin bezeichnet wird, dann frage ich mich, wo sind die anderen.

Es war sehr interessant, was Sie gesagt haben, obwohl ich sagen muss, dass ich ein ganz anderes Leben geführt habe, als das, was Sie beschrieben haben. Ich sehe die Situation für Frauen, die in den USA denken oder sich öffentlich äußern, nicht so schlecht wie die Situation, die Alice Schwarzer beschreibt. Ich hasse es, ein gutes Wort über mein eigenes Land zu sagen. Aber es ist dort durchaus möglich, als Frau und als Intellektuelle anerkannt zu werden. Ich kenne viele dieser Künstlerinnen, Schriftstellerinnen, Aktivistinnen, Wissenschaftlerinnen. Ich würde sogar Condoleezza Rice anführen wollen, eine Frau, die ich verabscheue und verachte, sie ist leider die außenpolitische Beraterin dieses schrecklichen Präsidenten Bush. Aber sie ist sehr hübsch, sehr sexy, ungeheuer clever, und darüber hinaus ist sie auch noch schwarz. Und all das findet kein Mensch seltsam. Man wird nicht veralbert, und es wird einem auch nicht abgesprochen, gut aussehen, ein sexuelles Leben, ein Privatleben führen zu dürfen. Zumindest in den vergangenen dreißig oder vierzig Jahren ist das so gewesen.

Schwarzer: Ja, die Amerikanerinnen haben eine bedeutend breitere Palette und viele "role models", auch für weibliche Menschen. Wir haben ja auch eine unterschiedliche Geschichte. Ihr seid die Töchter dieser Pionierinnen, die das Land gerodet haben - und wir sind die Töchter der BDM-Mädchen. Gleichzeitig aber ist es mir nicht entgangen, dass die Barbie-Puppe aus Amerika kommt. Und dann diese irrwitzige Gratwanderung, die Hillary Clinton jahrelang gemacht hat: Alle zwei Wochen wechselte sie die Frisur, um ihren Kopf zu kaschieren. Und sie wusste schon gar nicht mehr, wie sie gehen und stehen und liegen sollte, um zu zeigen, dass sie zwar eine intelligente, tüchtige Juristin ist, aber auch die Präsidentengattin, die andauernd Plätzchen bäckt und Trippelschritte macht und eine echte Frau ist. Und trotzdem passierte ihre definitive Demütigung nicht zufällig im sexuellen Bereich.

Es ist also wunderbar, dass in dem Land der fast unbegrenzten Möglichkeiten auch die Freiheiten für die Frauen größer sind, doch das Grundproblem scheint mir auch in Amerika noch nicht ganz behoben. Es rührt mich auch deshalb ganz besonders, Susan Sontag, die ich seit dreißig Jahren sehr schätze, heute zum ersten Mal persönlich zu begegnen. 1973 habe ich in meinem zweiten Buch vermutlich Sontags ersten Text in Deutschland veröffentlicht, einen fulminanten Essay: ihre "Reflektionen über die Befreiung der Frau", ein radikales Plädoyer für Gerechtigkeit und Gleichheit. Kerngedanke war die Warnung vor der Differenz, wenn ich mich recht erinnere, davor, dass immer da, wo man von Differenz redet - zwischen Rassen, zwischen Völkern, zwischen Geschlechtern - die Ungleichheit gemeint ist.

Vor dreißig Jahren sind wir in der Hoffnung angetreten, diese Ungleichheit zurückzudrängen, auch zwischen den Geschlechtern. Wir haben gehofft, dass es irgendwann egal sein wird, ob wir Frauen oder Männer sind - dass wir einfach Menschen sein dürfen. Seither hat es enorme Fortschritte gegeben - aber auch extreme Rückschläge. Mit Verve wird erneut der Differenzgedanke propagiert, dessen dramatischster Ausdruck zur Zeit der islamistische Fundamentalismus ist.

Verstehen Sie mich recht, ich rede nicht von dem Glauben und der Religion des Islam. So lange das keine politischen Dimensionen hat, ist der Islam - wie das Christentum - Privatsache. Ich rede von der Politik der Islamisten, die behaupten, im Namen Gottes zu agieren. Doch in Wahrheit geht es ihnen um einen Kreuzzug mit Welteroberungsphantasien. Ich halte die Islamisten für nicht weniger als die Faschisten des 21. Jahrhunderts. Und mich hat das Attentat in New York, ehrlich gesagt, überhaupt nicht überrascht.

Natürlich sind das Szenarien, die man sich nicht ausmalen kann. Aber mir ist seit 23 Jahren, seit ich zwei Wochen nach Machtergreifung durch den Ayatollah Khomeini ein paar Tage lang im Iran war, klar, was kommen würde. Die Gottesstaatler haben daraus ja von Anfang an kein Geheimnis gemacht. Damals bin ich mit einer kleinen Gruppe französischer Kolleginnen, dem "Komitee Simone de Beauvoir", dem Hilferuf von Iranerinnen gefolgt. Die hatten unter Lebensgefahr den Schah verjagt und klagten nun: "Wir haben gehofft, wir werden jetzt freier, und es wird gerechter, und plötzlich werden wir von unseren eigenen Kampfgefährten entrechtet, müssen wir uns zwangsverschleiern, werden aus den Berufen verjagt."

Ich habe nicht nur mit diesen Frauen, sondern auch mit den neuen Frauen und Männern an der Macht geredet. Viele sind kurz danach ermordet worden, manche sind jetzt noch an der Macht. Vor allem die Frauen, meist Ehefrauen und Töchter der Ayatollahs, waren sehr beeindruckend. Die meisten hatten im Exil studiert, eine hatte über Sartre promoviert. Die saßen uns nun gegenüber und haben ganz ruhig verkündet: "Natürlich wollen wir den Gottesstaat; selbstverständlich führen wir die Scharia ein; ja natürlich, Steinigung bei Ehebruch und Homosexualität muss sein. Das ist jetzt unser islamisches Recht."

Ich bin zurückgekommen und habe darüber in der EMMA und der Zeit geschrieben. Dieser sehr differenzierte Text - in dem von mir gerade herausgegebenen Buch "Die Gotteskrieger" wieder nachzulesen - hat mir in meinem nicht gerade unbewegten Leben eine der härtesten Deformationskampagnen meines Lebens eingetragen. Dabei hatte ich einfach nur geschrieben, was ich gehört und gesehen hatte. Es war genau wie bei Hitlers "Mein Kampf": Diese Leute haben kein Geheimnis aus dem gemacht, was sie vorhatten. Aber niemand wollte es wissen.

Anscheinend gibt es Interessen, die es angebracht scheinen lassen, wegzugucken, abzuwiegeln, "Ach, die meinen das nicht ernst". Wie aber konnte es sein, dass man jahrzehntelang die Frauen in den islamischen Ländern hat massakrieren lassen, ohne dass die Menschenrechtsfrage gestellt wurde? Selbst wer die weibliche Hälfte der Menschheit minderwertig findet, müsste doch inzwischen die Logik kennen: Es sind erst die Frauen, dann folgen die Juden (wo noch welche sind), dann die Intellektuellen, dann folgen die Kreativen, und dann ist es einfach jede und jeder. Denn das ist der Kern totalitärer Herrschaft: die Androhung und Ausübung von Gewalt - und ihre Willkür. Jeder und jede kann jederzeit dran sein.

Das läuft seit 23 Jahren so im Iran, und zum Beispiel Algerien ist seit spätestens 1990 im Würgegriff der Islamisten. Die islamistischen Söldner, meist Veteranen aus dem Afghanistankrieg gegen die Sowjets, haben in den neunziger Jahren in Algerien Zehntausende von Menschen geschlachtet. Das hat niemanden interessiert.

Ich habe gerade die mutigste Frau aus Algerien, Khalida Messaoudi, "die Stimme Algeriens", wiedergetroffen. Sie ist eigentlich Mathematiklehrerin von Beruf, wurde aber durch diese Verhältnisse in den Untergrund gezwungen. Gegen sie gibt es eine Fatwa und sie hat acht Jahre lang jede Nacht in einem anderen Bett geschlafen. Sie hat überlebt. Jetzt ist sie als demokratische Abgeordnete im Parlament und hat mir gesagt: "Am 11. September haben wir vor dem Fernseher gesessen. Wir waren erschüttert. Uns haben die Menschen, die da starben und verzweifelt waren, leid getan. Aber am 12. und am 13. September waren wir noch erschütterter. Weil wir plötzlich hörten, dass das Attentat auf die Twin Towers ein Zivilisationsschock für die ganze Welt ist. Und wir haben uns gefragt: Was ist denn eigentlich mit uns? Gibt es Zwei-Klassen-Opfer? Ist es ein Schock, wenn Amerikaner ermordet werden, und egal, wenn Algerier und Algerierinnen geschlachtet werden?" Das zur Weltlage.

Doch die für uns noch näherliegende Frage lautet: Was ist mit Deutschland los? Wie konnte ausgerechnet unser Land nach der Einschätzung von Experten in den neunziger Jahren zur europäischen Drehscheibe des terroristischen Islamismus verkommen? Welche eigenartige verquaste Fremdenliebe - die ja nur die andere Seite der Medaille des Fremdenhasses ist - hat das möglich gemacht? Das schlechte Gewissen der einstigen Herrenmenschen? Die christliche Neigung zur Selbstgeißelung? Wie auch immer: Unser Maßstab darf nicht länger diese (Pseudo-) Toleranz für alles "Fremde" sein, unser Maßstab müssen die Errungenschaften der Aufklärung und die Menschenrechte sein - nicht zuletzt, weil die ersten Opfer ihrer Missachtung die von uns angeblich so ernstgenommenen Fremden sind.

Sontag: Ich stimme völlig mit Alice Schwarzer überein, was die dramatische Erniedrigung der Frau in der islamischen Welt angeht, und natürlich nicht erst seit dem 11. September. Aber ich habe leider keine Antworten auf die Fragen. Wir wissen genau, was in Afghanistan in den letzten sechs Jahren vor sich gegangen ist, was sich im Iran abspielt, im Irak, in Saudi-Arabien, in Algerien. Es ist im Grunde genommen ja kein politischer Krieg, es ist ein Krieg, der gegen die Frauen in der islamischen Welt geführt wird.

Salamander: Susan Sontag, Sie haben nach dem Anschlag und den Reaktionen in Amerika die große Befürchtung ausgesprochen - wofür Sie ja auch genügend öffentlich Prügel bezogen haben - dass Amerika aus Gründen der Sicherheit Demokratie abbaut, das heißt also im Kern so eine Faschistoisierung erfährt. In Deutschland, Frau Schwarzer haben wir ja auch das Problem, das nach diesen Anschlägen und weil Deutschland, wie Sie sagen, eine Drehscheibe des Terrorismus geworden ist, Maßnahmen ergriffen werden sollen und ergriffen worden sind, die auch hier statt für Freiheit mehr für Sicherheit plädieren.

Schwarzer: Natürlich sind Staaten in Zeiten der Not immer in Versuchung, sich ein Instrumentarium der Kontrolle und der Repression zu schaffen, das über das Notwendigste hinaus geht. In Amerika scheint das gerade der Fall zu sein. Und auch in Deutschland müssen wir sehr genau hinschauen. Ich glaube aber auch, dass man Innenminister Schily oft Unrecht tut. Er hat einige Maßnahmen ergriffen, die längst überfällig waren, darunter die Aufhebung des sogenannten Religionsprivilegs. Das wird in Deutschland seit Jahrzehnten schwer missbraucht. Unter religiösen Etiketten agierten Kräfte der Verhetzung und des Hasses, auch in den Koranschulen und in so manchen Moscheen. Das sind eben leider nicht immer Stätten der religiösen Kontemplation, sondern zunehmend auch Horte der politischen Propaganda. Und davor müssen wir uns und vor allem auch die Millionen Muslime schützen, die keine Fundamentalisten sind.

Sontag: Im Allgemeinen wird vergessen, dass so viele Amerikaner überhaupt keine Vorstellung von der Welt da draußen haben. Entweder wird sie als gefährlich betrachtet, oder es ist eine schöne Welt, die man als Tourist besucht. Nur zehn Prozent der Amerikaner haben einen Pass. Warum? Weil sie nicht reisen. In Europa ist es schwer, über andere Länder nichts zu wissen, schon aus geografischen und aus geschichtlichen Gründen. Aber in Amerika, da sind zwar die Vorfahren von woanders her gekommen, aber dann hat dieser große Prozess des Vergessens eingesetzt, da gibt es höchstens einmal ein bisschen Nostalgie. Aber die Amerikaner kümmern sich sich nicht um die übrige Welt - sie kennen sie ja auch gar nicht. Und plötzlich ist die Rolle der islamischen Frauen sogar in den USA in das Blickfeld gerückt.

Es war ziemlich komisch, aus dem Mund dieser rechten Republikaner nach dem 11. September Besorgnis über Frauenrechte in Afghanistan zu hören. Jetzt hört man plötzlich feministische Auffassungen aus den Mündern von Regierungsmitgliedern. Aber ich möchte nicht, dass die Amerikaner die Sprache des Dschihad verwenden. Dies darf kein Krieg zwischen Gut und Böse werden, dies darf überhaupt kein Krieg werden, weltweit, endlos, in dem die USA bereit sind, überall anzugreifen, wenn sie es für erforderlich halten. Es geht nicht um Zivilisation und Barbarentum, das könnte schlimmer werden als der Kalte Krieg.

Aber ich bin auch der Meinung, dass eine Bedrohung besteht, dass der radikale Islam eine Form des Faschismus ist. Und dem muss widerstanden werden, von allen. Ich denke auch, dass es erforderlich ist, schon aus Prinzip, öffentlich Stellung zu nehmen. Aber man sollte es nur dann tun, wenn man wirklich ausgezeichnet informiert ist und Wissen aus erster Hand hat. Selbst wenn die Feministinnen die richtigen Positionen vertreten, dann schwingt doch auch manchmal ein gewisser Grad an Vereinfachung mit. Es muss manchmal vereinfacht werden. Aber deswegen denke ich auch, dass Literatur, Romane, Fantasiegebilde so wichtig sind: weil sie mit vielen Stimmen sprechen. Mein Roman über eine Frau ist von mir geschrieben, von einer Feministin. Aber beide Seiten werden vertreten, sowohl die guten Eigenschaften dieser Frau, als auch die etwas weniger Guten.

Schwarzer: Das ist ein zentraler Punkt: die Ambivalenzfähigkeit. Neben den eindeutigen ökonomischen Interessen und Machtfragen, die hinter den aktuellen Konflikten und Kriegen stehen, ist es ja genau diese Mentalität von Gut/Böse, Falsch/Richtig, Freund/Feind, die die Menschen so gnadenlos macht. Ob man da jetzt mit Literatur gegensteuert oder mit Essays oder handelnd - das scheint mir eigentlich unwichtig. Es ist einfach wichtig, dass Menschen Ambivalenzen nicht leugnen - weder bei sich noch bei den anderen.

Alice Schwarzer und Susan Sontag trafen sich auf der Leipziger Buchmesse 2002, der Text erschien zuerst in der Welt.