Alice Schwarzer erhält Börnepreis

Wir sind heute auch hier, um uns an Ludwig Börne zu erinnern – oder ihn überhaupt erst zu entdecken, wie es bei mir der Fall war. Die Initiatoren dieses Preises sind deutsche Juden, die sich selbst und uns allen ihre Geschichte bewusst machen wollen. Sie wollen zeigen, dass Börnes Esprit und seine Passion für Freiheit und Gerechtigkeit auch heute noch lebendig ist. Denn es ist ja nicht so, als sei das, wofür er und andere schon damals so leidenschaftlich gekämpft haben, erreicht. Trotz aller Fortschritte.

Sich erinnern bedeutet, sich die Geschichte bewusst machen. Und das ist existenziell. Denn der Stoff, aus dem wir sind, ist die Summe unserer Geschichte. Im Falle Börnes ist es die Geschichte der Entrechtung, Erniedrigung und Verfolgung der Juden – auch aber die ihrer Auflehnung und Hoffnung.

Es wird Sie nicht überraschen, dass ich in Börnes Traum von der so ersehnten, doch immer wieder verwehrten – oder auch nur halb gewährten und wieder zurückgenommenen – Emanzipation eine Parallele zu den Frauen sehe. Auch ihre, unsere Hoffnung ist ja nicht neu.

Börne wurde drei Jahre vor der französischen Revolution geboren, die sich die Freiheit, Gleichheit & Brüderlichkeit auf die Fahnen geschrieben hatte. Und er war sieben Jahre alt, als Olympe de Gouges hingerichtet wurde, die der „Brüderlichkeit“ die „Schwesterlichkeit“ hinzufügte, der „Erklärung der Menschenrechte“ ihre „Erklärung der Menschenrechte der Frauen“. Dafür schleiften die 89er-Revolutionäre die frühe Feministin unter die Guillotine.

Zur gleichen Zeit, genau 1792, veröffentlichte Theodor Gottlieb von Hippel in Berlin seine Streitschrift „Über die bürgerliche Verbesserung der Weiber“. Er spielte mit diesem Titel nicht zufällig an auf die zehn Jahre zuvor erschienene Schrift „Über die bürgerliche Verbesserung der Juden“. Denn genau das waren die drei großen Themen dieser Zeit: die Emanzipation des Volkes, die Emanzipation der Juden – und die Emanzipation der Frauen.

Für die beiden ersteren stand der, wie er sich selbst nannte, „Zeitschriftsteller“ Ludwig Börne ebenso wie der Dichter Heinrich Heine. Die Frauen aber gehörten nicht nur für diese beiden Gerechten nicht dazu.

Mich beschäftigt Börne nicht nur wegen der so evidenten Parallelität zwischen der Judenfrage und der Frauenfrage. Vertraut ist mir auch seine Liebe zu Frankreich und die damit untrennbar verbundene deutsche Sehnsucht. Und tief vertraut ist mir sein Nebeneinander von Schmerz & Stolz, von Dunkel & Hell, von Judengasse & Welt.

Börne selbst hat einmal von dem über Generationen weitergegebenen „großen Judenschmerz“ gesprochen. Ich weiß genau, was er meint. Auch in uns Frauen sind nicht nur unsere direkten eigenen Erfahrungen. Auch in uns ist die Erfahrung unserer Mütter und Großmütter weitergegeben – nicht selten ebenso wortlos.

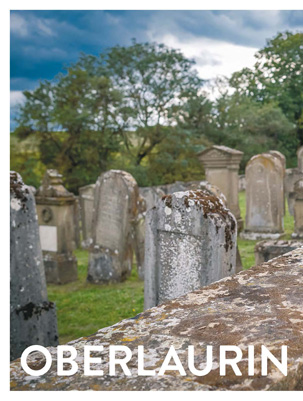

Welche Zerreißprobe muss das gewesen sein: Sohn zu sein eines angesehenen Kaufmannes (der bei den europäischen Höfen ein und aus ging), gleichzeitig aber der Bankert aus der Frankfurter Judengasse zu bleiben. Das Kind aus diesem lichtlosen Ghetto, durch dessen stinkenden Schlamm auch die privilegierten Juden wateten und deren stickige Enge sie nur streng reglementiert verlassen konnten, hat sich davon nie wirklich erholt. Zu recht sprechen seine Biografen von Börnes „Trauma Judengasse“.

Von einem solchen Ghetto des 19. Jahrhunderts ist es nicht weit zu den Konzentrationslagern des 20. Jahrhunderts – doch dazwischen lag eben die Zeit des Aufbruchs, die Illusion der Emanzipation.

Zunächst hatte der junge Juda Löw Baruch – so sein ursprünglicher Name – auf eigene Faust versucht zu entkommen. Der Enkel eines Synagogen-Erbauers wechselte die Religion und ließ sich, wie so mancher seiner Zeitgenossen, christlich taufen. In dem Glauben, nun endlich dazuzugehören. Und um ganz sicher zu gehen, wechselt Baruch im Alter von 32 Jahren auch noch den Namen.

Der promovierte Jurist will nun eine Zeitschrift gründen und hält seinen „unverkennbar“ jüdischen Namen für „hinderlich“. Denn ein Baruch hätte nicht „das Zutrauen eines lesenden Publikums“; weil das meinen könnte, dass die politischen Ansichten eines Juden „dem Geist und den Forderungen der Zeit nicht entsprechen“. So Baruch-Börne wörtlich in seinem offiziellen Antrag zur Namensänderung.

Das tut weh. So weh, wie die vielen, vielen Frauen, die unter Männernamen veröffentlicht haben, weil sie zu Recht fürchteten, als Frau nicht ernst genommen zu werden. Und das nicht nur in vergangenen Jahrhunderten, sondern bis zum heutigen Tag. So gestand jüngst die inzwischen durchaus als Schriftstellerin anerkannte Julia Franck bei einer öffentlichen Debatte über die Aktualität von Simone de Beauvoir, sie habe ihren ersten Roman aus eben diesem Grunde unter einem Männernamen veröffentlicht. Und Simone de Beauvoirs erste Erzählungen waren übrigens 1937 von Gallimard abgelehnt worden mit dem Argument, solche Texte schickten sich nicht für eine Frau (Sie hat sie dann 42 Jahre später doch noch veröffentlicht).

Börnes Beweggründe zum Namenswechsel signalisieren das Dilemma der Emanzipation der Juden: Die Parias bitten um Erlaubnis zum Eintritt in die Welt – wohl wissend, dass sie auch nach dem Ausbruch aus der Frankfurter Judengasse oder der Düsseldorfer Bolkerstraße die „Anderen“ geblieben waren. Und dass ihnen trotz ihres Einsatzes für alle – eben für die Anderen wie für die Einen – der Schritt vom Rande in die Mitte der Gesellschaft verwehrt geblieben war.

Gegen Ende seines Lebens wird Börne so resigniert wie spöttisch feststellen: „Es ist wie ein Wunder! Tausendemale habe ich es erfahren und doch bleibt es mir ewig neu. Die einen werfen mir vor, dass ich ein Jude sei; die anderen verzeihen mir es; der dritte lobt mich gar dafür – aber alle denken doch daran.“

Genau das ist auch eine mir als Frau zutiefst vertraute Erfahrung! Für das Frausein verachtet, für das Frausein bewundert oder trotz des Frauseins (halbwegs) akzeptiert – so bleibe ich doch immer eine Frau, bin nie einfach Mensch. Da kann ich noch so emanzipiert und selbstbewusst sein. (Daran hat es ja auch Börne und Heine nicht gemangelt.)

Nun hat dieser Status als Paria nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile. Er macht frei. Wer gar nicht erst mitgenommen wird auf Geschäftsreisen nach Thailand, der kann auch nicht in schmuddelige Bordellaffären abrutschen. Und wem die Millionen-Bestechungen gar nicht erst angeboten werden wg. Machtlosigkeit, der bzw. die kann auch nicht Gefahr laufen, korrupt zu werden.

So jubelt auch Börne bitter-süß, es mache ihm Freude, ein Jude zu sein. Denn dadurch entkomme er schließlich deutscher Engherzigkeit und Kleinstaaterei und werde zum „Weltbürger“. Auch Frauen, so haben Feministinnen stolz erklärt, auch Frauen haben kein Vaterland.

Und ja doch: Es gibt sie tatsächlich, die „jüdischen“ oder „weiblichen“ Qualitäten. Wer über Generationen gezwungen wird, sich auf die Geldgeschäfte zu beschränken, wird irgendwann besser rechnen können. Und wer verpflichtet wird auf Mütterlichkeit und Liebe, wird irgendwann besser mitfühlen können. Hinzu kommt, dass der Unterdrückte das Unrecht tiefer empfinden kann als der Unterdrücker. Kann, aber nicht muss. Er kann auch noch beflissener verdrängen. Denn das Eingeständnis, ein Opfer zu sein, ist so unendlich schmerzlicher als die Erkenntnis, ein Täter zu sein.

Es waren die Frauen, die sich Mitte des 19. Jahrhunderts in Amerika als erste wahrhaft todesmutig gegen die Versklavung der Schwarzen richteten und gleiche Bürgerrechte für sie forderten. Erst im laufe ihres Engagements erkannten diese zukünftigen Suffragetten die eigene Rechtlosigkeit und forderten nun gleiche Rechte auch für sich. Mit dem Resultat, dass die schwarzen Männer das Wahlrecht 50 Jahre vor den Frauen erhielten – doch nun ihrerseits keinen Grund mehr sahen, sich mit den Frauen, weißen wie schwarzen, zu solidarisieren. Wir dürfen also gespannt sein, was – unabhängig von politischen Positionen und persönlicher Eignung – im 21. Jahrhundert schwerer wiegt im amerikanischen Wahlkampf: Hautfarbe oder Geschlecht?

Heinrich Heine, der zunächst mit Börne einvernehmlich fraternisierte, um ihn sodann polemisch zu attackieren, dieser von mir so geliebte Heine hat gegen Ende seines Lebens ein Geständnis gemacht. Auf die kritische Frage der Frauenrechtlerin Fanny Lewald nach seinem Verhältnis zur Emanzipation der Frauen hat er ohne Umschweife geantwortet: „Es geht mir (mit den Frauen) wie Napoleon mit den Negern. ‚Warum wollen Sie die Neger nicht emanzipieren, Sire?’, fragte man ihn. Und Napoleon antwortete: ‚Je vous le dirai en deux mots: Parceque je suis blanc!’“ Weil ich weiß bin. „Und ich“, fuhr Heine fort, „ich bin verheiratet“. Ein offenes Wort.

Heines gelant-herablassendes Verhältnis zu den Frauen scheint mir durchschaubarer als das verdruckst-abhängige von Börne. Dabei haben beide den Frauen sehr viel zu verdanken, vor allem den jüdischen Frauen: Beide profitierten von den Impulsen und der Unterstützung durch die tonangebenden Jüdinnen der Berliner Salons. Eine von ihnen war Rahel Varnhagen, die auch Börne beeinflusste. Für Heine war Rahel einfach die „geistreichste Frau des Universums“. Aber eben kein geistreicher Mensch, sondern Frau quand même.

In einem frühen Brief klagt Rahel einem Freund: „Wenn meine Mutter gutmühtig und hart genug gewesen wäre, und sie hätte nur ahnen können, wie ich würde, so hätte sie mich beim ersten Schrei in hiesigem Staube ersticken sollen. Ein ohnmächtiges Wesen, dem es für nichts gerechnet wird, nur so zu Haus zu sitzen, und das Himmel und Erde, Menschen und Vieh wider sich hätte, so es weg wollte.“ Rahel bricht aus, doch zieht in einem späten Brief an die Freundin Pauline Wiesel bittere Bilanz: „Wir sind neben der menschlichen Gesellschaft“, schreibt sie. „Für uns ist kein Platz.“

Haben Rahel Varnhagen oder Henriette Herz, diese Parias der Parias, über ihren Schmerz und ihre Sehnsucht reden können mit diesen jungen Juden, die sie so geschwisterlich gefördert haben? Vermutlich nicht. Denn sie waren nicht nur im öffentlichen Leben, sie waren auch in den privaten Beziehungen Menschen zweiter Klasse. Gleichzeitig aber waren sie die intimen, und privat auch intellektuellen Gefährtinnen der Männer. Was es nicht besser machte, sondern komplizierter. Die Machtverhältnisse zwischen Frauen & Männern sind eben schwerer durchschaubar als die zwischen Arm & Reich oder Juden & Nicht-Juden.

Auch Börne weist die Frauen hart in ihre Schranken. Selbst die geliebte Freundin Jeanette Wohl – der er lebenslange Förderung, Unterstützung und Sicherheit zu verdanken hat – weist er brieflich mit den Worten zurecht: „Der Geist des Weibes soll Blüten tragen und nicht Früchte.“ Und bereits in seinen frühen Schriften skizziert Börne sein Frauen-Ideal: „Sie sollen weben und Wunden heilen, die das Schwert oder das Geschick uns schlägt.“ Uns: den Männern! Und er fährt fort: „Sie sollen das heilige, ungetrübt Menschliche bewahren, worin sich Völker entfernter Zeiten und Regionen als Brüder erkennen: das eine, worin die tausendfachen Kräfte, in welche die Natur des Mannes zersplittert, sich wieder finden kann und versöhnen – die Liebe.“

Wir Brüder, die Einen. Ihr Frauen, die Anderen. Frauen werden gleichzeitig verachtet und geliebt. Für ihre Liebesfähigkeit. In Sachen Männer.

Sie sehen, das alles hat eine lange Tradition. Das mit den Juden. Und das mit den Frauen. Und nicht zufällig sind beide die ersten im Visier der islamischen Fundmentalisten, dieses dunkelsten Rückschlags unseres Jahrhunderts.

Denn der Fortschritt ist – wie meine Politgeneration es längst am eigenen Leibe erfahren hat – keineswegs kontinuierlich. Er impliziert immer auch Rückschläge. Für uns Frauen heißt das: Auf die erste Frauenbewegung, von Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum 1. Weltkrieg, folgte die zweite Frauenbewegung: ab Anfang der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Wir Feministinnen wussten nichts von unseren Vorgängerinnen. Wir hielten uns für die ersten. Denn das wenige, was überliefert war von früheren Frauenrechtlerinnen und Suffragetten schien uns kaum der Rede wert: Frustrierte ältere Damen mit komischen Hüten… Aber jetzt kamen wir! Wir schrieben die Stunde Null, wir schrieben Geschichte.

Es dauerte Jahre, bis wir die Protagonistinnen der ersten Bewegung dem Vergessen, ja der Vernichtung entreißen konnten. Zunächst hatten wir tatsächlich wieder bei Null anfangen müssen, statt auf diesen Pionierinnen aufbauen zu können. Und bei näherem Hinsehen stellte sich heraus: Auch die erste Bewegung hatte zwei Hauptströmungen. Die so genannten „Gemäßigten“ und die „Radikalen“, also diejenigen, die dem Übel an die Wurzel gingen. Die Radikalen forderten schon im 19. Jahrhundert uneingeschränkt gleiche Rechte, inklusive des Wahlrechts (das sie dann 1918 erhielten).

Und sie wiesen jegliche Ideologie vom „kleinen Unterschied – mit seinen bekannt großen Folgen – zurück. Sie glaubten nicht an eine „Natur der Frau“ und damit grundsätzlich nicht an eine Natur des Menschen; weder unter Klassen- oder Rassen-Aspekten, noch unter religiösen. Die Gemäßigten hingegen glaubten an eine „natürliche Andersartigkeit“ der Geschlechter.

Sie hatten zunächst versucht, trotz der Nazis weiterzumachen, doch auch ihre Vereine wurden kurz nach der Machtergreifung verboten. Die Radikalen standen alle auf den ganz frühen braunen Listen. Ihre Schriften wurden verbrannt. Sie selbst starben im Exil: die Sexualreformerin Helene Stöcker in New York, die Aktivistinnen Anita Augspurg und Lida Gustava Heymann in Zürich. Sie hatten übrigens bereits 1923 die Ausweisung des Österreichers Hitler gefordert. - Es ist gut, diese Namen hier, in der Paulskirche, einmal nennen zu können.

Seit einigen Jahren ist in Amerika von einer „dritten feministischen Welle“ die Rede, die jedoch in Wahrheit nur der zweite Schub der zweiten Frauenbewegung ist. In Deutschland ist davon auf einer politisch organisierten Ebene leider noch nicht wirklich etwas zu spüren. Hier haben bisher nur die Medien die News vorauseilend aufgegriffen. So erleben wir gerade die zweite, medial lancierte Girlie-Welle – Sie erinnern sich an die längst wieder vergessenen Girlies von vor zehn Jahren? – sozusagen eine Post-Girlie-Welle. Deren Protagonistinnen sind allerdings keine Girlies, sondern erwachsene Frauen über dreißig. Sie nennen sich mal „Alpha-Mädchen“ – übrigens wenig originär nach einem vor zwei Jahren erschienenen amerikanischen Buchtitel und einer Spiegel-Story aus dem letzten Jahr – mal nennen sie sich „neue deutsche Mädchen“. Auch nicht ganz neu. Nein, nun doch nicht deutsche Mädel, aber dennoch: So kurz kann das Gedächtnis sein.

Diese selbsternannten Mädchen sagen Sätze wie: „Alice Schwarzer ist so alt wie meine Mutter“ (Als sei Jugend eine Merite). Oder: „Wenn Alice Schwarzer gegen Ehrenmord oder Beschneidung von Frauen kämpft, hat das mit uns nicht viel zu tun.“ Und: „Mit hysterischem Geschrei à la Schwarzer ‚Der Islam ist der Faschimus des 21. Jahrhunderts’ verweigern Feministinnen ihren muslimischen Geschlechtsgenossinnen letztlich die Solidarität.“

Diese späten Mädchen und Propagandistinnen eines Wellness-Feminismus sind für „Fair-trade-Puffs“ und finden, die so genannte „Sexarbeit“ sei ein Job wie jeder andere; ja, sogar ein besonders vergnüglicher und gut bezahlter. Und sie lieben „geile Pornos“. Was heißt, sie stehen in der direkten Tradition gewisser Linker, von den 68ern bis zu den Grünen. Die haben zur Verluderung des Feminismus mindestens soviel beigetragen wie gewisse Medien.

Wie ganz und gar ungeil es den zwangsverschleierten Musliminnen und den meist aus dem Elend oder gar aus dem Frauenhandel rekrutierten Prostituierten und Porno-Darstellerinnen dabei geht – an diesen Gedanken scheinen die Post-Girlies noch keine Sekunde verschwendet zu haben. Sie interessieren sich ausschließlich für ihre ganz persönlichen Belange, sprich: für Karriere und Männer.

Es ist neu, dass man sich einer solchen Kaltherzigkeit nicht einmal schämen muss, sondern sie auch noch im Namen des Feminismus zum Programm erheben kann.

Ich nutze darum gerne die Gelegenheit, hier in aller Klarheit zu sagen: Ich habe nicht die geringste Ambition, diese Art neudeutscher Mädchen zu vertreten. Ich vertrete überhaupt niemanden. Die Stellvertreterpolitik war eher eine Sache der Linken und ist das Gegenteil vom Feminismus. Ich, Alice Schwarzer, spreche nur für mich – und für die Sache, die ich zu meinem Anliegen gemacht habe. Will sagen: für Menschenrechte und Gerechtigkeit, auch und vor allem zwischen den Geschlechtern. Wer sich darin wieder findet, ist als Bündnispartnerin oder -partner herzlich willkommen. Das ist keine Frage des Geschlechts. Und schon gar keine des Alters.

Und ich bin, mit Verlaub, übrigens auch nicht abzulösen. Ich bin keine Funktionsträgerin. Ich bin nicht die Vorsitzende eines Vereins und auch nicht die Kanzlerin, ich bin nicht die Feministin vom Dienst und auch nicht die Führerin der Frauenbewegung. Die hatte noch nie Führerinnen und es gibt sie als politische Bewegung schon seit Ende der 70er Jahre nicht mehr (Der Feminismus ist heute gesellschaftlich allgegenwärtig). Ich als Intellektuelle, als Autorin & Aktivistin – und als Verlegerin -, bin ausschließlich mir selbst verpflichtet.

Ich rate darum allen neudeutschen Mädchen, ganz einfach ihr Eigenes zu schreiben und zu sagen – so sie etwas zu sagen haben. Feministinnen wie ich haben allerdings eine Geschichte. Und damit schließt sich der Kreis. Ich stehe in der Tradition einer Christine de Pizan im 15. Jahrhundert, einer Olympe de Gouges im 18. Jahrhundert, einer Hedwig Dohm im 19. Jahrhundert oder einer Simone de Beauvoir im 20. Jahrhundert. Das ist eine stolze Tradition - die meine Feministinnen-Generation allerdings erst wieder dem Vergessen und Verleugnen entreißen musste. Diese Tradition erlaubt es mir heute, nicht wieder bei Null anzufangen, sondern weiterzudenken und weiterzuschauen, weit über mich hinaus.

Und ich halte es in dem Punkt auch in Zukunft gerne mit Börne: Nicht meine persönlichen Angelegenheiten sind meine Welt, sondern die Welt ist meine persönliche Angelegenheit.

Alice Schwarzer, 4.5.2008